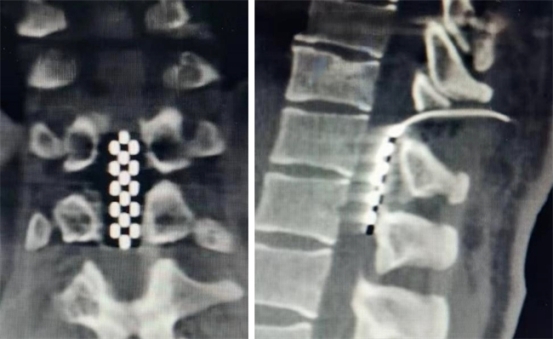

脊髓电刺激术:以科技和时间之力,助脊髓损伤患者重获功能希望

一位62岁的男性患者,经历了一场突如其来的灾难:动脉支架术后并发罕见的颈胸段硬膜外出血,导致四肢瘫痪。尽管及时接受血肿清除及椎板减压手术,并在之后9个月内进行了系统的康复治疗,恢复进程依然缓慢而艰难:双上肢功能部分改善,双下肢仍处于完全瘫痪状态,神经病理性疼痛、神经源性膀胱和直肠功能障碍更是日夜相伴,给患者身心带来了多重折磨。为寻求进一步功能恢复,患者及家属慕名来到解放军总医院第七医学中心神经外科,找到夏小雨、李文德神经调控团队,该团队始终致力于采用神经调控前沿技术,为复杂脊髓损伤患者提供个体化治疗方向与功能恢复新途径。

病例简介

入院时详细评估显示:患者双上肢近端肌力基本正常,双下肢除左拇趾保留Ⅱ级肌力外,其余肌力均为0级;感觉平面位于T9–T10水平,大小便失禁,ASIA分级为B级,提示损伤平面以下保留部分感觉功能,但无自主运动功能。在传统康复手段效果受限的情况下,团队为其制定了分阶段脊髓电刺激(SCS)植入治疗方案。

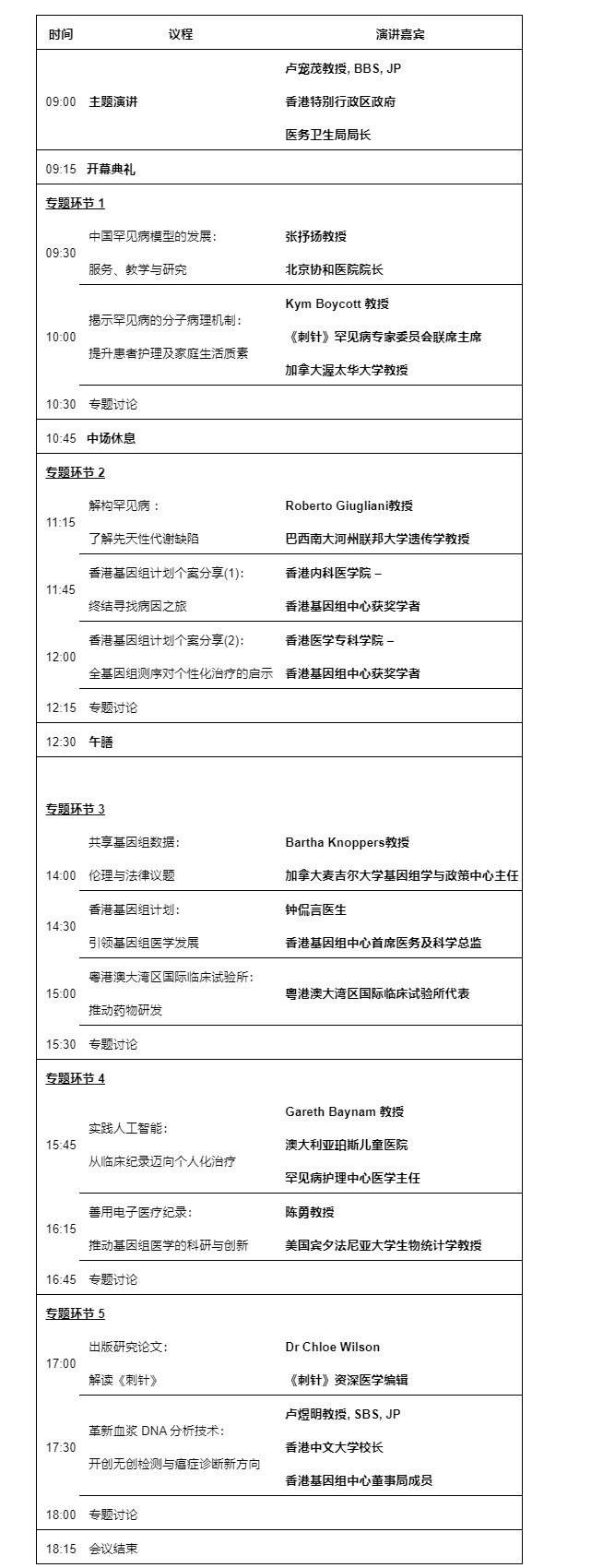

脊髓电刺激(SCS)手术

治疗团队首先根据患者目标植入位置结合调控需求为患者选用5-6-5片状电极进行植入,测试期间疼痛显著缓解。两周后,顺利植入永久脉冲发生器。术后患者疼痛控制良好,更令人欣喜的是,在持续康复训练及神经调控治疗协同作用下,六个月后返院复查时,患者不仅疼痛持续缓解,双下肢肌肉功能及大小便控制能力也出现了明确改善。

植入电极影像

脊髓损伤后的功能恢复往往以“月”、“年”为单位,涉及神经可塑性调节、轴突再生和环路重建等多个漫长过程。本例中,SCS不仅作为止痛工具,更通过电刺激调制脊髓背角神经网络,增强了感觉运动整合与中枢自主调控,为神经功能重塑提供了可能。其后续的功能进步,体现了神经调控与康复训练相结合在促进神经修复方面的潜力。

专家点评

这一案例再次表明,脊髓电刺激术在脊髓损伤后综合康复中具有重要价值。随着电极设计、刺激模式和程控策略不断优化,SCS有望为更多长期瘫痪患者带来恢复希望。希望我们都能保持信心和耐心,给予神经功能恢复必要的时间,配合科学、系统的康复治疗,共同守望功能进步的可能。

专家简介

夏小雨

中国人民解放军总医院

神经外科医学部副主任医师

门诊时间:每周四下午

门诊地点:解放军总医院第七医学中心东楼二层A区8诊室

北京协和医学院八年制医学博士

清华大学医学院生物医学工程系博士后

专业特长:

昏迷(植物人)促醒全疗程的综合治疗、功能性疾病的神经调控治疗,包括:昏迷病人神经调控促醒治疗;

帕金森病等神经疾病的DBS手术治疗;

脊髓损伤的脊髓电刺激治疗;

严重疼痛的脊髓电刺激或药物泵植入治疗;

难治性癫痫、脑卒中后康复的迷走神经电刺激(VNS)治疗;

大小便功能障碍的骶神经电刺激治疗。

学术任职:

中国研究型医院学会神经再生与修复专业委员会委员;

中国康复医学会智能康复专业委员会青年工作组委员;

中国健康管理协会神经调控全程管理分会理事;

北京医师协会神经修复学专家委员会青年委员会常务委员;

北京医师协会神经调控与人机交互专家委员会委员;

SCI期刊Frontiers in Neurology审稿编辑。

李文德

医学博士

出诊时间:周五上午神经修复专病门诊

出诊地点:解放军总医院第七医学中心东楼二层A区9诊室

2002级北京大学医学部八学制博士,发表专业论文31篇(中文核心25篇,SCI 6篇),参与编著及译著6部,主持及参与国家和省部级课题5项。

专业特长:

脊髓损伤:截瘫、四肢瘫、尿便功能障碍、神经性疼痛、痉挛等;

脑损伤:脑外伤、脑卒中后遗症(偏瘫、痉挛、平衡障碍)、昏迷等;

慢性疼痛:糖尿病神经痛、带状疱疹后神经痛、术后顽固性疼痛等;

疑难病症:臂丛神经损伤后功能丧失、小脑性步态异常、大小便功能障碍等。

学术任职:

中国神经损伤修复学会委员;

中国神经科学学会委员;

中国健康管理协会神经调控全程管理分会委员;

北京整合医学学会脊柱脊髓康复分会委员。